逸飞激光12月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年12月3日接受7家机构调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:

问:公司前三季度营收净利双增长,请问第四季度经营情况怎样?会延续前三季度的增长势头么?

答:第四季度以来,公司经营业务正常,项目验收、回款等事项稳步推进中,关于第四季度的业绩情况请关注公司后续披露的定期报告。

问:从公司过往业绩情况去看,单季度变化较大,且第四季度业绩相比来说较高,请问公司业绩是不是真的存在季节性特征?根本原因是什么?

答:从行业特性及公司过往业绩来看,公司业绩存在一定的季节性特性,主要受春节假期、客户采购习惯及验收进度等因素的影响。

答:今年以来,公司大圆柱电芯装备订单同比去年大幅度的增加,其中,46系设备订单增速显著,此外,公司各个系列的大圆柱电芯装配线已实现了批量交付。从整体市场来看,32系/40系/60系大圆柱电池在新能源汽车、储能、轻型车等市场应用不断的提高,46系也处于加速量产阶段,截止今年9月份,特斯拉公告4680电池累计量产已突破1亿颗,其在规模化生产和制造工艺优化方面有较大进展,有望迎来规模化装车与应用,在特斯拉等企业的带动下,46系电池量产或将进一步加速。

问:今年以来,全球消费电子市场持续回暖,拉动消费电池需求量开始上涨,请问公司在3C消费方面业务情况如何?

答:公司布局消费电池领域较早,公司的电芯装配设备、模组PACK设备、激光焊接机等产品均可用于消费电池领域,并积累了一批优质客户,未来公司将持续关注消费电池行业机遇,加大研发投入,推动有关产品迭代升级。

问:公司小圆柱电芯装配线全极耳改造业务主要是改造哪些工序?目前业务进展情况如何?展望未来市场空间?

答:公司小圆柱电芯装配线的全极耳改造主要是将原有超声“植”极耳设备改为全极耳成型、正/负集流盘焊接等全极耳工序设备,实现单极耳/双极耳向全极耳升级,其他前后道设备基本无需改变。小圆柱全极耳电池在倍率性、长续航、宽温性、快充等性能方面有很大提升,可大范围的应用于电动工具、消费电子、小动力、eVTOL等领域,应用场景丰富,前景广阔。公司凭借自身的技术和工艺优势已为多家头部客户完成小圆柱全极耳电池设备交付,并获得下游终端市场广泛认可,未来有望引领市场大范围的应用,小圆柱全极耳电池装备与相关改造业务也有望成为公司新的利润增长点。

问:激光技术应用领域广泛,能应用在半导体等精密领域,请问未来公司有计划拓展到半导体领域业务吗?

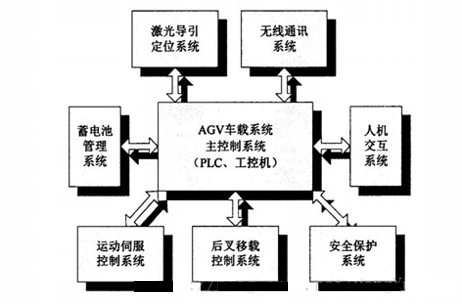

答:公司的控股子公司新聚力已布局了半导体领域,在亚洲国际物流展上新聚力全新推出了半导体AMHS系统,包含Stocker、Zip Tower、OHT等系列核心设备,并已实现部分核心设备的国产替代。除此之外,公司也在积极关注精密激光加工在半导体领域应用的业务机会和相关投资并购机会。

问:近期,固态电池产业链突破进展不断,请问公司在固态电池方面业务进展如何?

答:目前公司已实现固态电池电芯装配设备、模组PACK设备和整厂智慧物流成套系统对头部客户的交付。同时,公司与松山湖材料实验室联合开发新型结构化极片与激光微加工技术,进一步探索锂电池新材料新工艺的产业化应用路径,加快固态电池关键工艺技术的创新突破与产业化应用。

问:上半年公司成功收购了无锡新聚力,请问公司后续还会有战略并购计划么?主要围绕哪些方向?

答:公司将会积极把握有关政策机遇,推动建立业务与资本协同发展的机制,积极关注激光与光电产业、高端智能装备产业、新能源电池产业及其他新兴领域内的发展机会,通过参股、孵化、并购等方式,实现资本与业务协同发展,促进公司高质量发展。

答:公司的基本的产品为精密激光加工智能装备,具有非标准、定制化特性,从订单到确认收入需要经过物料采购、组装调试、客户现场的安装调试、试运行、验收等多个环节,而验收周期受产品技术工艺复杂程度、组装调试难度、付款进度、客户场地准备等多种因素的影响。公司自动化产线相关订单转化为收入的周期一般为8-20个月;智能化专机相关订单转化为收入的周期一般为4-9个月。

答:公司第三季度毛利率为30.94%,较第二季度毛利率有所改善。公司毛利率受收入结构、当期项目验收、原材料价格等多方面因素的影响,短期内会存在一定的波动性。未来,公司会通过慢慢地增加技术与产品创新,持续提升产品竞争力,并通过规模化、精细化管理强化成本与费用控制,来保障公司持续盈利能力。

答:截至2024年6月末,公司员工总人数为941人。未来,公司将会根据实际经营发展需求储备管理、高端技术、海外营销等方面的人才队伍,逐渐增强核心竞争力;